I. El anfibológico ( y discreto) encanto de lo tóxico.

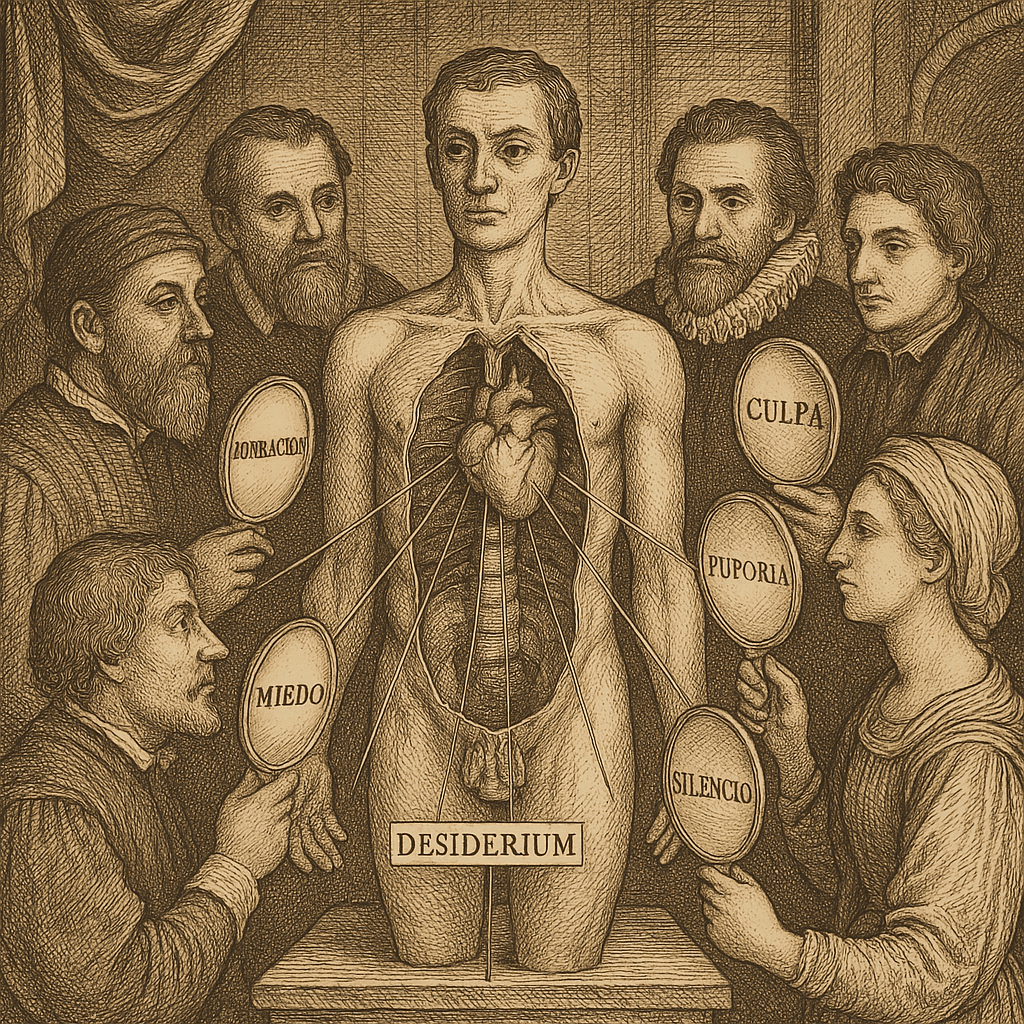

Una psicoanalista francesa decía que lo tóxico es anfibológico, es decir, es como si tuviera dos caras. Seduce mientras destruye. Hay quizá en el exceso de nuestra época una forma de placer nuevo y una nueva forma de relación con ese placer. Es como si ahora el problema que nos aqueja fuera la exigencia experimentar más y más placer, más experiencias, como una especie de redescubrimiento del cuerpo: la imagen renacentista del hombre de Vesalio se transmuta. Ya no es la anatomía lo que importa, es la anatomía de la voracidad, la fisiología del exceso, digamos pues, la Erosonomía.

Milan Kundera hablaba del nacimiento del homo sentimentalis en el siglo XVIII, con la irrupción de la música como nuevo lenguaje del alma. En ese momento, decía, se produjo un cambio en el valor otorgado al sentimiento: del pienso, luego existo de Descartes al siento, luego existo. Kundera, que siempre pensó sus novelas como partituras, con una noción de tiempo, invita a preguntarse cuál sería hoy nuestra música de época. Tal vez el ritmo acelerado de un deseo que no soporta la pausa, que se atropella a sí mismo en un compás sincopado. ¿O quizá, como sugiere Rei Ballesteros, un ritmo hamletiano: el del ser antes de tiempo, el del impulso por existir demasiado pronto en el lugar del otro, en lugar del ser con el otro? Hay un cambio por tanto en lo más íntimo del sujeto y en su relación con el otro y con la comunidad.

He leído esa idea de lo anfibológico en una entrevista, un día cualquiera, entre cafés. Fuera llovía. Dentro, unas personas hablaban de rupturas y de viajes. Una mujer contaba que había dejado a su pareja porque “ya no le hacía sentir nada”, “El amor tiene que moverte siempre. Si no, se acaba”. Lo dijo sin rastro de culpa, ni espesura. A su lado, otro asentía, convencido de que el amor debía ser una sucesión de intensidades, nunca una calma, una especie de supermercado emocional: todo es intercambiable, nada tiene precio en sí mismo.

Los escuché y pensé que lo tóxico no siempre se distingue de lo vivo. Que a veces el veneno es, por un rato, lo único que mantiene la temperatura de esa maquinaria extraña de esta forma de desear. Que dejar de perseguir ese amor incesante es rozar algo interno que ha sido dañado, y sentir, por fin, su pérdida. Y eso no se acepta y por eso uno se separa de sí mismo y culpa a otro.

Freud hablaba de la pulsión como una fuerza que nace en el cuerpo y nos empuja a buscar algo —placer, alivio, contacto—, pero que nunca se sacia del todo. En su tiempo, el mandato era reprimir ese impulso, contener el deseo para poder vivir en sociedad.

Con los cambios culturales posteriores, el antiguo mandato se invierte. Se dice que hemos pasado de sociedades disciplinarias a sociedades del rendimiento, donde ya no se prohíbe gozar, sino que se exige hacerlo, de manera que si no gozas, o si estás mal, caerá sobre ti todo el peso de la culpa. En este nuevo paisaje aparece otra figura: el homo desiderans, sujeto entre dos exigencias de la cultura del capitalismo tardío: la de gozar y la de rendir.

La palabra viene de desiderium (de–sidera, “falta de estrellas”). El deseo, entonces, nace cuando algo falta en el firmamento, cuando una estrella se apaga. Somos, por naturaleza, seres orientados por esa falta: desear es tender hacia lo que no está.

Pero en nuestra época —la del mandato de gozar— esa falta se vuelve insoportable. Todo vacío se medicaliza, rellena o estimula. Somos seres hiperactivos. Ya no se permite el silencio, la pausa, el no saber. El deseo, que antes era búsqueda, se ha convertido en una forma de presión: la obligación de sentir, de rendir, de mantenerse encendido.

De ahí la paradoja contemporánea: seguimos siendo seres del deseo, seres a los que nos falta algo, pero nos exigimos no sentir deseo, sino satisfacción inmediata. El homo desiderans actual no desea, consume deseo. Ya no se trata, como decíamos antes, de reprimir el deseo para vivir en sociedad, sino de desear siempre, de responder al deseo del otro- siendo aquí ese otro la idea de gozar seguido-.

Vivimos en una época que valora el exceso, como si disfrutar sin medida fuera la cura contra el desánimo. Pero un desánimo que no es lo mismo ya que la tristeza —que sigue siendo una emoción viva, nos informa del mundo, de las necesidades de los rituales comunitarios— como tampoco es lo mismo que ese otro estado que nos ayuda a reparar y reconciliar lo que está en conflicto dentro de nosotros. Es un intento de remedio que se aleja de aquello que pretende curar para crear paradójicamente su propio malestar.

Ahora que todo parece permitido lo que no se tolera es la ausencia de estímulo. Recuerdo que decía Kurzio Malaparte que los sistemas totalitarios son aquellos donde todo lo que no está permitido es obligatorio. La voz del mandato actual quizá tenga un aire similar: no se permite la ausencia de estímulo, es obligatorio gozar. En ese clima florece un tipo de amor que no nace del egoísmo, sino del miedo. Miedo al vacío, a lo que podría aparecer si el otro no mantiene encendida la emoción. Así, el amante, atrapado por el mandato del goce, se aferra a la intensidad como quien teme a la noche. Y el otro, sin saberlo, acaba cargando con una tarea imposible: llenar el hueco que no pertenece a nadie, ese vacío que en realidad es el propio.

Deja un comentario